“京都人やなぁ”と思ってしまう瞬間

最近ふと気づいた。

「関西人は嫌い」「東京人はいけすかん」──

そんな言葉を、もうほとんど聞かなくなった。

でもなぜか、「京都人やなぁ」とは、いまだに思ってしまう。

いい意味でも、悪い意味でも。

どうしてなんだろう。

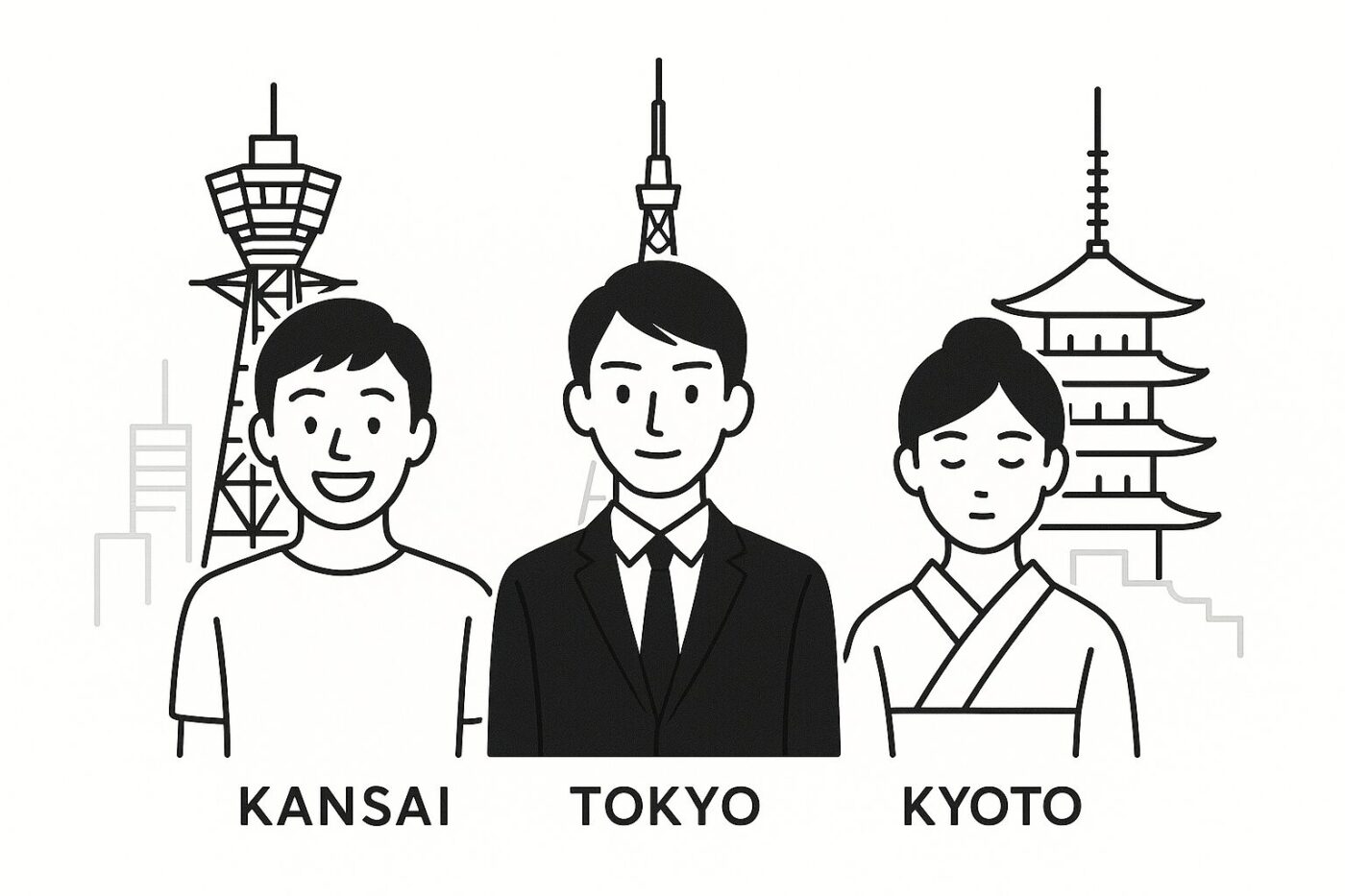

ステレオタイプが消えた時代

昔は「関西vs東京」という対立構図が、笑いのネタとしてよく機能していた。

ボケとツッコミ、ノリと冷静、派手とクール。

けれど今はSNSでどの地域の人ともリアルタイムに関われる。

だから“東京人”“関西人”というラベル自体が、

あまり意味を持たなくなったのかもしれない。

他者を笑うよりも、自分の好きなことを語る時代。

文化は対立よりも、発信の方向へ変わっていった。

京都人が残る理由

それでも「京都人」だけは、どこか特別な響きを持つ。

おそらくそれは、京都という街が“千年の文脈”を背負っているからだろう。

言葉の奥にある間合い、婉曲な表現、空気を読む知性。

京都人を見るとき、僕らは無意識に「歴史の厚み」と向き合っている。

だからこそ、尊敬と警戒が半分ずつ混ざる。

それが「京都人やなぁ」の本当の意味だと思う。

成熟とは、違いを距離で扱えること

関西・東京・京都。

この三つの文化圏は、かつて競い合っていた。

でも今は、たがいに“踏み込みすぎない”関係になっている。

それは冷たさではなく、成熟のサインだ。

違いを笑うのではなく、

違いを保ったまま共存する。

それが、大人になった社会の姿なのかもしれない。